公開日:2015年09月15日

『マーケット感覚を身につけよう-「これから何が売れるのか?」わかる人になる5つの方法』ちきりん/著

『マーケット感覚を身につけよう-「これから何が売れるのか?」わかる人になる5つの方法』ちきりん/著

「マーケット感覚」とは何でしょうか?

「マーケット」=「市場」とは、不特定多数の買い手(需要者)と不特定多数の売り手(供給者)が、お互いのニーズを充たしてくれる相手とマッチングされ、価値を交換する場所のことです。著者は、日々変化していく現代社会で求められる能力は、これまで重要視されてきた「論理思考」だけでなく、「売れるものに気づく能力」または「価値を認識する能力」、つまり「マーケット感覚」であると言います。この「マーケット感覚」の有無によって、同じモノが、同じ人が、そしてまったく同じ環境が、「なんの取り柄もないモノ」に見えたり、「大きな価値のある、これからの世の中で強く求められるモノ=売れるモノ」に見えたりするということです。これはビジネスの場面だけでなく、すべての人の働き方や生き方に関わってくる能力であり、なぜそれが必要なのかを図解や事例を用いて説明しています。

例えば、「婚活」といえば、以前は「紹介された数人から選ぶ」という方法が主流でしたが、インターネットの普及により、今では「世界中の人から自分に合った人を選ぶ」という市場の仕組みができ、活用する人が増えています。そのことによって、取引は市場化したのに、市場における自分の売り方がわからない人が多く、「結婚したいのにできない」人が増えています。「就活」も同様で、市場化の進む社会では、需給の変化に合わせて、自分のスキルや専門性をシフトする柔軟性や決断力が何より重要になるということです。

また著者は「マーケット感覚」の一例として、北海道砂川市の小さな本屋「いわた書店」が、「あなたに合う本を一万円分、選んでお届けします!」という本を売るのではなく選ぶということを商品にしたサービスを始めて、全国から注文が殺到したことをあげています。

そして、「マーケット感覚」を身につけるために有効な方法として「プライシング(値付け)能力を身につける」「インセンティブシステム(動機から言動に至る仕組み)を理解する」「市場に評価される方法を学ぶ」「失敗と成功の関係を理解する」「市場性の高い環境に身をおく」の5つを紹介しています。この中で興味深いのは、「市場に評価される方法を学ぶ」と、「失敗と成功の関係を理解する」の2つです。従来の「組織」の意思決定は「決めてから→やる」という流れで行われていましたが、「市場」では「やってみてから→決める」という流れになってきており、「市場」に向き合って失敗をしながら市場からのフィードバックを受け取り進化していくという新しい成功へのプロセスの大切さを述べています。

著者は、証券会社勤務後アメリカの大学院に留学、外資系企業勤務を経て2011年から文筆活動に専念しています。社会派ブログ「Chikirinの日記」は、日本有数のアクセスと読者数を誇る実績を持っており、本書は非常にわかりやすく読みやすく書かれています。

「マーケット感覚」を研ぎ澄ますと、世の中の見え方が変わり、ビジネスでも、そしてさらに生きていくうえでも最大の指南になるかもしれません。みなさんも是非一読して、「モノ」を見るのではなく「価値」を見る方法を身につけてみませんか。

公開日:2015年08月18日

『ローマ法王に米を食べさせた男』 高野 誠鮮/著

『ローマ法王に米を食べさせた男』 高野 誠鮮/著

この本は、2012年4月に同タイトルで単行本として刊行したものに加筆・訂正され、新書化されたものです。「スーパー公務員」と呼ばれる数々の仕事ぶり、考え方が紹介されており、最近、この本を原作にドラマ化されて話題にもなっています。

著者の高野誠鮮(たかの じょうせん)は、現在、石川県羽咋(はくい)市教育委員会文化財室長(2013年~)です。大学在学中から雑誌ライター、テレビ番組の構成作家として働いていましたが、28歳のときに事情により地元に帰らなければならなくなりました。いずれは実家の寺を継ぐ予定でしたが父親は健在で、小さな寺に住職は一人で十分ということで市臨時職員に応募し採用されます。これが「スーパー公務員」の始まりとなりました。

羽咋市は能登半島の付け根に位置し、総人口は約2万3000人(2015年)の小さな市で、彼に言わせれば「希望がない町」でした。彼は採用2年目、教育委員会社会教育課 青年教育担当として「町づくり、村おこし」を任されます。予算0円という状況で、郷土愛が深まった『羽咋ギネスブック』の作成・配布、町の古文書からヒントを得た「UFOで町おこし」などの事業を成功させて羽咋市をアピールします。その実力を買われ、1990年に臨時職員から正規職員に任命されました。採用されて5年半、35歳でした。

ところが2002年4月、上司に反抗したことから農林水産課に"飛ばされて"しまいます。しかし、彼はここで中山間地域の現実を目の当たりにすることになりました。なかでも神子原(みこはら)地区はほとんどが農家で一年間の平均所得もわずか87万円、若者は離村し農業後継者も不足、耕作放棄地も増加、集落機能も失われつつあり、残っている高齢者も故郷に誇りを持てないといった状態でした。20年間で人口が37%減少し、2004年12月には約170世帯530人となり、65歳以上が住民の半数を超える"限界集落"となっていたのです。

2005年、彼は市長から過疎高齢化集落の活性化と農作物のブランド化を任されます。イギリスの領事館員がオーナー第1号となった「棚田オーナー制度」、他県から若者を呼び込んだ「烏帽子親(よぼしおや)農家制度」など数々の事業を実施しました。なかでも地区再生の象徴的な事業となったのが「神子原米(みこはらまい)のブランド化」と「農家経営の直売所開店」でした。ローマ法王に献上した米という付加価値で以前の3倍以上の値段で米が売れ、直売所では月に30万円を売り上げる人も現れるほどになりました。そして何よりも、農家に活気が生まれてきたのです。

彼のビジネス手法は、会議はしない、企画書も作らない、上司には事後報告とかなり強引に感じられますが、理解者を得ることで地区の再生と活性化を実現させていきました。理解者を得、さらに相手に納得してもらうには、いかに心を動かし人を動かすかが大切で、彼のやり方は一見不可思議に思ってしまいますが、そこには緻密な戦略が隠されており、とても参考になります。

「可能性の無視は、最大の悪策」-彼の行動にはこの考えが常に根底にあります。あれこれ考えて前に進めなくなったとき、いかに「行動」していくかのヒントが詰まった一冊です。

公開日:2015年07月15日

『早く正しく決める技術』出口 治明/著

『早く正しく決める技術』出口 治明/著

仕事で正しく決断できますか?

この本では、大手生命保険会社を退職後、戦後初、独立系の生命保険会社をゼロから立ち上げた著者が、世界共通で考えることができ、自身の会社でも実行している「決める」ルールを解りやすく紹介しています。

著者は、仕事上の「決める」原則は、目的に照らし合わせて「どちらのほうがベネフィット(便益)が高いか」で選ぶことであり、上司の顔色や仕事の哲学などは、正しい決断を邪魔する「余計なこと」でしかないと言います。判断基準は「数字」(データ)、「ファクト」(データに関する事項や過去の事実)、「ロジック」(数字とデータから組み立てられる理論)の3つのみというシンプルな仕組みです。

多様な人々のグループの中では、それぞれの文化特有の考え方や価値観も通じず、日本企業のように「空気」も通じません。「国語でなく算数で考えろ」、すなわち「数字・ファクト・ロジックで考えろ」というのは、全世界共通のビジネス上で通用するルールであり、また、年齢差や性別、国籍の違いに関係なく誰もが共有できる「数字・ファクト・ロジック」で話し合えば、結論を導きやすく、意思決定も早くなるということです。

具体的な例として、著者の会社で、一般的な保険会社では加入制限を設けている27週を過ぎた妊婦でも入れる保険が「数字・ファクト・ロジック」で検討した結果できあがった、というエピソードが紹介されています。

また、「数字・ファクト・ロジック」を具体的にどのように見つけるか、それらをどのように考え、どのように活かすのかについても丁寧に解説されており、1日10回ネット検索をし効率よく一次情報のデータを探し出すというトレーニングは今日からでも取り組めそうです。

もちろん、話し合う前提として、目的を共有する重要さや、より正確な解を導き出すために、多角的に考えること、自分が本当に納得するまで自分のアタマで掘り下げて考えることの重要さも書かれています。

さらに、著者は、どうしても決められないときは、「直感」で決めているそうで、直感は、脳の中にあるこれまでの人生で得てきた情報を無意識レベルで脳内検索した結果であるとし、直感を鍛え、精度を上げる方法についても記されています。

最後に、決断できない人の根本的な誤解として、「仕事が自分の人生にとって重要だと思いすぎていること」と「仕事で決断することは難しいと思いすぎていること」だと述べ、仕事をしている時間は人生のたった3割程度で、失敗したとしてもそれがすべてではないと言っています。そう考えれば、直感を信じ、思い切って決断することもできるのではないでしょうか。

ごちゃごちゃしていた頭の中が、読後、すっきりと整頓され、正しく決断できそうな気分になる一冊です。

まずは「直感」を鍛えるために日々いろいろな情報を脳にインプットしてみてはいかがですか。

公開日:2015年06月16日

『世界の伸びている中小・ベンチャー企業は何を考えているのか?』安西 洋之/著

『世界の伸びている中小・ベンチャー企業は何を考えているのか?』安西 洋之/著

今回ご紹介する著者の安西洋之氏はイタリアのミラノに在住し、アジアとヨーロッパの企業をサポートするビジ ネスプランナーとして活躍中で、商品企画や販売戦略の多数に参画しています。2011年に日経BP社から中林鉄太郎氏と共著で出版した『「マルちゃん」はなぜメキシコの国民食になったのか?』の中で「世界で売れる8つの日本製品」としてキッコーマンの醤油や、公文式学習法をとりあげるなど、この著者の着眼点はとてもユニークです。

この本は、これから日本の中小企業やベンチャー企業が生き抜き、飛躍するためのヒントを、米国、イタリア、ドイツ、フランス、英国そして日本で活躍 していて元気な企業約20社のトップに、「企業が伸びるための3つの成長の鍵」と「外国とビジネスをするうえでのコツ」についてインタビューをし、その回 答と著者の着眼点を非常にわかりやすく紹介したものです。

各企業のトップが紹介したキーワードのなかから、「デザイン」「ルールメイキング」「オープン」「ローカル」の4つを取り上げ、それぞれの考え方 と、事例やヒントを紹介しています。たとえば「デザイン」については色やカタチという意匠レベルのデザインだけではなく、社会・事業・組織のようなものも デザインの対象としてとらえ、どちらも重要であるとしています。

また、私がおもしろいと思ったのは、近年、企業の成長においてよく使われることばである「グローバル」についても、「ビジネスは最終的にローカルでしかあり得ない」とし、対象の市場の声や事情に耳や目を傾けることが大切であると「ローカル回帰」の重要性を説いています。

日本の中小企業のこれから目指す方向の事例として、山口絵里子氏が「途上国経済の自立とビジネスによって後押しする」という理念をかかげ創業した「マザーハウス」や、糸井重里氏の運営する「ほぼ日イトイ新聞」を紹介しています。これからの日本の中小・ベンチャー 企業の経営のヒントが詰まっていて、また海外市場で成長していくうえでの必須な情報がまとめられています。どれも実践的なアドバイスがたくさん盛り込ま れ、ビジネスを考えるみなさんに読んでいただきたい一冊です。

公開日:2015年05月15日

『『四季報』で勝つ就活 東洋経済編集長が教える!』田宮 寛之/著

『『四季報』で勝つ就活 東洋経済編集長が教える!』田宮 寛之/著

書名にある「四季報」という雑誌を、誰でも一度は目にしたことがあると思います。企業の設立年月をはじめ、総資産や資本金、従業員数や平均年齢のほか、売上高や営業利益、初任給や内定者数など様々な企業情報が記載されており、株式投資をする方、ビジネスで販路開拓や営業を担当する方などにとっては必須の雑誌です。また、就職活動をする学生にとっても、企業研究に欠かせない雑誌となっています。

この本は、東洋経済HRオンライン編集長である田宮氏が、「四季報」を使って企業研究をするための方法を紹介しており、「四季報」の見方・使い方がわかりやすく書かれています。「会社四季報」、「就職四季報 総合版」・「就職四季報 女子版」・「就職四季報 中堅・中小企業版」、「会社四季報 業界地図」などに分けて解説してあり、「四季報」のどこを注目して見るのか、それぞれのデータをどう読み解くのか、企業研究を深める77のポイントが紹介されています。また、★の数で各ポイントの重要度がわかるようにもなっています。

では実際に、就活にどう活用するのでしょうか。読み進めていくとコツが見えてきます。例えば、年収や設立年月と平均年齢、筆頭株主と社長、特色と連結事業など、各項目を組み合わせて比較することで企業の状況がより具体的に見え、また、同業他社と比較することで業界の様子もわかります。このように比較し、分析することで、自分に合った企業はどこか、働きやすい職場かどうか、将来性のある有望企業かどうかなど、就活に役立つ情報を得ることができます。

また、四季報記者の独自取材による業績予想記事や企業評価の手掛かりとなるコメントがあり、プラス情報だけでなく企業のHPからは得られないマイナス情報も書かれています。たった9行のコメントですが、このような客観的・中立的な分析はなかなか得られない情報で、企業を選ぶうえでとても参考になりそうです。

社会人の方にとっても、この本は大いに役立ちます。「四季報」を活用し、企業研究を深めてみてはいかかでしょうか。

公開日:2015年04月15日

『新入社員に贈る一冊』経団連出版/編

『新入社員に贈る一冊』経団連出版/編

4月です。

あなたの周りに、「新入社員」はいませんか。

この本は、著述業者や学者、評論家、文化人、芸術家、芸能人、経営者、組合リーダー、弁護士など多彩な50人が、新入社員に読んでもらいたい一冊を紹介したブックガイドです。

そこには本の情報だけでなく、各筆者の新入社員に伝えたい思いがそれぞれあふれており、ブックガイドであるとともに、ライフガイドでもあります。

たとえば平成26年国際アンデルセン賞作家賞を受賞した上橋菜穂子氏は『ともしびをかかげて』(ローズマリ・サトクリフ/著)という一冊を「社会が激動してしまったために、辛い目に合ったとしても、人はみな、なんとか生きて行かざるを得ないのです。」というメッセージとともに紹介しています。

また、評論家の呉智英氏は『城下の人』(石光真清/著)を「人生の節目に読んでおいたほうがいい本であり、読みやすく、面白く、上役が一目置き、扱いやすい本である」という理由で推薦しています。上役の目を意識する、これは社会人には必要なスキルで、とても実践的なアドバイスです。

新しい一歩を踏み出した新入社員が、道に迷ったり、立ち止まったりしたとき、きっと1冊の本が役にたちます。その本が、信頼のおける人生の先輩の温かいメッセージとともに贈られたものならなおのことではないでしょうか。

あなたの周りの新入社員に、この本と一緒に、あなたがおすすめする1冊を贈ってみませんか。それが彼らにとって、人生を変える運命の1冊との出会いになるかもしれません。

さて、広島市立中央図書館では、4月18日(土)から6月17日(水)まで企画展「応援します!広島のビジネス-広島市立図書館ビジネス支援サービス10周年」を開催します。そこでは、産業支援機関の担当者から、これからの創業者や経営者、次世代を担う若い世代を対象に「あなたに届けたい一冊」を紹介するコーナーを設けています。

あわせてこちらもぜひご覧ください。

公開日:2015年03月17日

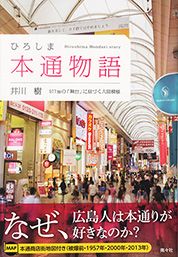

『ひろしま本通物語-577mの「舞台」に息づく人間模様』井川 樹/著

『ひろしま本通物語-577mの「舞台」に息づく人間模様』井川 樹/著

広島人は「街へ出かける」と言えば本通り界隈に出かけるということで、「本通り」はいつも多くの人が行き交い、賑わいをみせています。この本は副題に「577mの「舞台」に息づく人間模様」とあるように、本通り商店街の歴史と人間ドラマが、現在・過去・未来の視点で書かれています。被爆前、1957年(昭和32年)頃、2000年(平成12年)、そして2013年(平成25年)の本通りの地図が掲載されていて、商店街の変遷もひとめでわかります。

「本通り」には昔ながらの老舗商店がありますが、そもそも「本通り」のルーツは、瀬戸内海沿いを通る交通の要路として江戸時代に整備された西国街道(旧山陽道)で、本通りは広島の城下町を通るルートと重なっています。本通りで最も古い店舗は、1615年に創業した商店街のほぼ中央にある「赤松薬局」であること、浅野家の広島入府にしたがって、和歌山から大勢の商人が追従してきたこと、さらに160店舗が廃墟になった被爆後の本通りの様子が書いてあります。

そして本通りといえばアーケード通りであり、その歴史は古く、1954年(昭和29年)完成の初代アーケードから現在は3代目のアーケードだということです。「もし、アーケードがなかったら、本通りの今の賑わいはなかっただろう」といわれるほど、「本通り=アーケード」というイメージがあり、重要な役割を果たしているということもうなづけます。

現在は、郊外型ショッピングセンターが広島のいろいろなところに出来て、これから、本通り商店街はどう生き残っていくべきかを、模索していく状況になってきています。これまで長い時代背景を積み重ねながら経営してきた商店街は、どのような部分で他と差別化を図っていくかを考えていくことが、ビジネスの鍵となるかもしれません。未来の考察のため、本通商店街から南に並行する今新しい店が出店している元気な町「裏袋」や、また全国的に注目されている「高松丸亀町商店街」の事例も紹介してあります。

広島の町の活性化に、またあなたのビジネスヒントにつながる一冊です。この本を持って確かめながら歩き、「本通り」をはじめとした広島のいろいろな商店街のことを考えるきっかけとしていただければと思います。

公開日:2015年02月19日

『インターネットで文献探索 2013年版』伊藤 民雄/著

『インターネットで文献探索 2013年版』伊藤 民雄/著

わからないことを調べるとき、あなたは何で調べますか?

インターネットが現在のように普及する前は、まずは百科事典や広辞苑で調べたのではないでしょうか。言葉の意味を知りたいときは国語辞典、新聞記事は原紙や縮刷版、歴史や人名はそれぞれの事典でといったように、調べたいことに応じて様々な図書や新聞・雑誌を活用していました。

では現在はどうでしょう?ほとんどの人が、まずはインターネットの検索エンジンでキーワードを入力して検索しているのではないでしょうか。図書館職員である私たちも例外ではありません。気軽に手がかりが得られ、その手がかりから探している資料や情報に早くたどりつくことはよくあることです。その反面、検索結果が膨大に表示され、どの情報を選べばいいのか迷うことも少なくありません。

この本は、「学術上の調査・研究、情報検索に役立つサイトとデータベースを紹介するガイド」として出版されました。文献を探すポイントと、図書、新聞・雑誌、灰色文献(通常の出版物流通ルートに乗らない資料、地域情報や企業情報など)、視聴覚資料と4項目に分け、それぞれの有効なサイトとデータベースを紹介しています。

例えば、国立国会図書館が提供する検索サービス「国立国会図書館サーチ」は、図書に関する情報(書誌情報)や所蔵を調べるのに有効で、図書の所蔵はもちろんのこと、雑誌記事や論文も探すことができます。

ビジネスに関連したサイトでは、金融庁が提供し有価証券報告書が閲覧できる「EDINET」、当日から1か月以内の官報を全文検索できる「官報検索」、各府省作成の政府統計が閲覧できる「e-Stat」などがあり、目的に応じて有効に使えそうです。

また、ビジネスに限らず、テーマから新書を探す、あいまいな記憶から絵本を探す、国語の教科書に掲載された作品を探す、歌詞や楽譜を探すなど、知っておくと便利なサイトも紹介されています。

調べ物のお手伝いをする「レファレンスサービス(調査相談)」は図書館の主な業務の一つで、依頼があれば図書やインターネットを駆使して職員総動員で調べます。でも、有効なサイトを活用することで、自分で回答や手がかりが得られるだけでなく、さらにはサイト内の他の情報から調査が展開していくこともありそうです。

情報は探して終わりではなく、集めた情報から必要なものを選び、それが活用されてこそ初めてその情報が活きてきます。ぜひこの本を参考にして、興味のあるサイトをのぞいてみてください。役立つ情報が見つかるかもしれません。

公開日:2015年01月16日

『困ったときには図書館へ~図書館海援隊の挑戦~』神代 浩/編著

『困ったときには図書館へ~図書館海援隊の挑戦~』神代 浩/編著

公共図書館は無料で本を読んだり借りたりできるところです。でも、それだけではなく、地域住民が抱える様々な課題の解決をお手伝いするところでもあるのです。

「図書館海援隊」は、平成22年(2010年)1月、当時文部科学省生涯学習政策局社会教育課長であった著者の呼びかけに応じて集まった有志の図書館7館で結成されました。この本は、その「図書館海援隊」の発足の経緯からこれまでの活動を振り返り、今後の図書館のあるべき姿について問題提起をすることを目的に記されたものです。

この「図書館海援隊」プロジェクトは、平成20年(2008年)の年末から平成21年(2009年)の年始にかけて問題となった「年越し派遣村」の様子を見ながら、「最低限の衣食住を提供されたからと言って、さあ次の仕事を探しましょう、と言われてもそんな気持ちになれるだろうか?」と感じていた著者のもやもやとした気持ちが発端となっています。その後、著者は社会教育課長となり、各地の公共図書館に足を運んで知り合った元気な司書たちに「派遣切りなどで失業した人々に対し、図書館として何かできることはありませんか?」と、この「もやもや」をぶつけてみます。そして、一人の司書から送られてきた「労働者の直面する問題と図書館のできること」と題された1枚の表を見たとき、「これなら、何かできるかもしれない」と確信したところから「図書館海援隊」が始まりました。

当初は貧困・困窮者向けの支援に重点を置いていましたが、その後、関係部局と連携しながら医療・健康、福祉、法務等に関する支援を行っている図書館も対象となり、現在では50館の図書館が「図書館海援隊」に参加しています。(参加館一覧は文部科学省のホームページで確認できます。)

また、地元のJリーグクラブチームと連携を行う「図書館海援隊サッカー部」や、NPO法人キャンサーリボンズとの連携を行う「リボン部」など派生ユニットも誕生し、図書館海援隊はその活動の幅を広げています。

この本には、参加館の活動事例も詳細に掲載されており、地域に根ざした特色ある取り組みを知ることもできます。

しかし、これらの業務は図書館法第三条の規定に沿ったものであり、「わざわざ海援隊を名乗らなくても、およそどこの図書館でも当たり前のように実施されていなくてはならない、図書館の本来業務なのである。」と著者は語ります。そして、地域住民に「『近くに本を借りられるところがあると楽しい』からでなく、『自分たちの生活を改善し、自分たちの住む街を良くするためには、図書館が役に立つ』から図書館が必要」だと認識してもらうために、司書はスキルアップを図り、館長は環境を整えるためのリーダーシップを取らなければならないと指摘します。

図書館を利用される方には、図書館をさらに便利に使うための参考となり、図書館で働く者には、日々の業務を見直すきっかけとなる一冊です。

さて、広島市立中央図書館も図書館海援隊に参加しており、図書館の資料や情報により、相談サービスや様々な機関と連携しながら事業を実施し、課題解決のお手伝いをしています。

ビジネスに役立つ資料や商用データベースを使用できる端末を設置している参考閲覧室のビジネス支援情報コーナーや、中小企業診断士を迎え毎月第2土曜日に実施している起業や経営の相談を受ける「ビジネス相談会」、各機関と協力して実施する講座などはきっと仕事のお役にたてます。また、広島資料室の広島3大プロコーナーでは、サンフレッチェだけでなく、カープ、広島交響楽団の資料を集め、各団体と連携した事業で地域を盛り上げ、自由閲覧室Aの闘病記コーナーでは病名別に分類された闘病記の他に各患者会資料やキャンサーリボンズから提供を受けたがん患者に役立つ資料も設置しています。

「困ったときには図書館へ」。

皆様のご来館をお待ちしております。

公開日:2014年12月16日

『ファーストペンギンの会社』株式会社デジタルガレージ/著

『ファーストペンギンの会社』株式会社デジタルガレージ/著

Be the first penguin(ファーストペンギンであれ)。

株式会社デジタルガレージは、この「ファーストペンギンの精神を持て」を社員に課し、社是にもしています。ファーストペンギンとは、どういう意味なのでしょうか。

ペンギンは天敵がいる海に飛び込んで、エサを獲らなくてはいけない一方で、自分たちが食べられてしまうリスクもあります。その中で意を決して、海に飛び込み、先頭に立って突き進む一羽のペンギンがいます。これをファーストペンギンといい、リスクのあることにも勇気と強い意志を持って真っ先に挑戦するという先駆者を意味しています。

デジタルガレージは、1994年、林郁氏、伊藤穰一氏が共同で、代々木富ヶ谷の車庫で創業し、日本で初めて個人のホームページを開設したことに始まります。その後、ロボット型検索の技術を手がけるインフォシーク(Infoseek)の事業の立ち上げ、コンビニエンスストアでの決済サービス、カカクコムやツイッター社への出資、インキュベーション事業など、常に時代の一歩先を進むことで、新しい市場を切り開いています。

この本は、インターネット企業のデジタルガレージの創業20年の歴史とともに、インターネット業界をどのように牽引してきたか、どのようにインターネットを普及してきたかの歴史について書かれています。また、林氏と伊藤氏の様々な分野のキーパーソンとの対話部分からは、インターネットビジネスの今後の可能性を読むことが出来ます。

林郁氏は、現在デジタルガレージグループのCEOであり、また伊藤穰一氏は取締役で、2011年からマサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボ所長を務めています。

注目すべき内容として、インターネットが世の中に広まる前と広まった後の状況を比較して、「誰もが、世界を変えられる商品やサービスを生むチャンスを得られるようになった。」という箇所があげられます。今、イノベーションを起こすのは、これまでの大企業の研究所から、学生やスタートアップ企業に移ってきていて、今後日本のスタートアップ企業を盛り上げるにはどういった工夫や仕掛けが必要かという点も注目すべき内容です。

こうした「ファーストペンギン」という先駆者の行動指針を知ることで、業界を超えて、これからの起業に大きなヒントを見つけることができるかもしれません。