公開日:2021年07月15日

『図解あなたの天職がわかる16の性格』ポール・D.ティーガー/著 バーバラ・バロン/著 栗木 さつき/訳 主婦の友社

『図解あなたの天職がわかる16の性格』ポール・D.ティーガー/著 バーバラ・バロン/著 栗木 さつき/訳 主婦の友社

自分にはどのような仕事が向いているのか。自分の長所を伸ばし、短所を克服するにはどうすればいいのか。今の職場環境では自分の実力を発揮できていないのではないか。このように考えたことがある人は多いのではないでしょうか。

本書は、性格タイプ判別法「MBTI」を基に、人の性格、タイプを外向or内向、五感or直観、思考or情緒、決断or柔軟のそれぞれの組合せで、16通り(責任者、努力家、社交家、組織人、冒険家、実務家、楽天家、職人肌、リーダー、アイディアマン、企業家、戦略家、チームプレーヤー、理想家、創作者、芸術家)に分けて、それぞれの性格、タイプごとの長所・短所・実力を発揮できる職場環境、就職・転職活動で成功をおさめるヒント、向いている職業等を分析しています。

これから将来の仕事について考える方や就職・転職活動中の方は職業選びの参考に、現在仕事に就いている方は、自分に合う職場環境づくりを考えるきっかけや方向性のひとつとして、自分の性格タイプや向いている仕事を確認してみてはいかがでしょうか。

公開日:2021年06月15日

『ドーナツを穴だけ残して食べる方法』大阪大学ショセキカプロジェクト/編 大阪大学出版会

『ドーナツを穴だけ残して食べる方法』大阪大学ショセキカプロジェクト/編 大阪大学出版会

「ドーナツを穴だけ残して食べる方法は?」

一見、馬鹿げて見えるこの問題に、大阪大学の様々な分野の研究者12人が、「結構本気で」取り組んでいます。

工学者はドーナツを極限まで削る方法を考え、美学者は「ドーナツは家である」という結論にたどり着き、数学者は4次元空間を使えばドーナツの穴を認識したまま食べることは可能だとし、歴史学者はミクロとマクロの2つのアプローチがあると言います。もとは一つの問いですが、語られる内容は実に多種多様で、答えは必ずしも一つではないことに気づかされます。

このユニークな本は、「学生が企画する本を学生の力で出版する」を最終目標に、大学教員と大学出版会のサポートの下、企画から編集、販売までを学生が中心になって作り上げたものです。学生によるあとがきを読むと、学生たちの熱い思いと、1冊の本を作り上げ買ってもらうためのたくさんの苦労と工夫が伝わってきます。

日々の生活や仕事の中で、「できるはずがない!」という問題に対峙したとき、この本での挑戦のように、本当に方法はないのか疑い、最初からあきらめず考えてみることで、新たな可能性が見えてくるかもしれません。

公開日:2021年05月15日

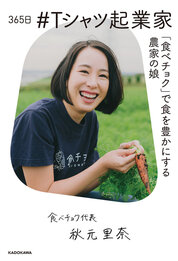

『365日#Tシャツ起業家「食べチョク」で食を豊かにする農家の娘』秋元 里奈/著 KADOKAWA

『365日#Tシャツ起業家「食べチョク」で食を豊かにする農家の娘』秋元 里奈/著 KADOKAWA

本の表紙に登場しているのは、自ら「戦闘服」だと言うロゴ入りのTシャツに身を包む著者の秋山氏。新卒で株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)に入社しながらも、荒れ果てた実家の農地を目の当たりにして、「困っている生産者に貢献したい」という一心で起業を決意します。

2016年に農業支援ベンチャー「ビビッドガーデン」を創業し、翌年には生産者とユーザーを直接つなぐオンライン直売所「食べチョク」を開始しました。

「食べチョク」は創業時から「生産者ファースト」の基本スタンスを貫いており、その姿勢はコロナ禍でも発揮されます。飲食店や旅館などへ食材を出荷していた全国の生産者から一斉にSOSが届くと、「生産者支援プログラム」を立ち上げ、特集ページの開設と送料の一部負担による支援を、わずか2日後にスタートさせました。

これらのエピソードは、本の第1部でこれまでの半生を紹介する中で、自身を成長させるヒントとなった出来事や人との出会いとともに綴られています。第2部では、「Tシャツ起業家のQ&A」として、将来に悩む人や起業を迷っている人からの相談や質問に答え、また、「食べチョク」を利用している生産者へのインタビューを掲載しています。

「努力する人は夢中な人に勝てない」という言葉が好きだと言うとおり、日本の一次産業全体に貢献することを目標に走り続ける秋元氏の姿から、自分や会社の成長へのヒントが見つかるかもしれません。

公開日:2021年04月15日

『「畳み人」という選択』設楽 悠介/著 プレジデント社

『「畳み人」という選択』設楽 悠介/著 プレジデント社

タイトルからは畳職人を思い浮かべてしまいそうですが、あらゆるビジネスパーソンに向けて書かれた本です。

突飛なアイデアを思いつき大風呂敷を広げる経営者やプロジェクトリーダーには、アイデアを形にし着実に実行に移す参謀や右腕のような存在が欠かせません。

著者は、前者を「広げ人」、後者を「畳み人」と呼び、「畳み人」としてのスキルを高め経験を積むことが、やりたい仕事ができるようになる最良の選択だと言います。

本書では、著者が実践してきた「畳み人」に求められる「チームビルド」と「マネジメント術」のノウハウを、事例を交え分かり易く説明されています。コミュニケーションやタイムマネジメントの基礎も詰め込まれています。

「畳み人」は、複数の「広げ人」を一番近くで見て、その特徴や思考パターンをインストールできるポジションにあることが最大のメリットで、つまり立場が変わった時には、最強の「広げ人」になれるということです。

新年度が始まる時期に、新たな気持ちで仕事に向き合おうと感じさせる一冊です。

公開日:2021年03月17日

『会社では教えてもらえない集中力がある人のストレス管理のキホン』川野 泰周/著 すばる舎

『会社では教えてもらえない集中力がある人のストレス管理のキホン』川野 泰周/著 すばる舎

著者の川野氏は、精神科医で、同時に僧侶でもあります。ストレスを根本的に解決するために、禅的な考え方である「マインドフルネス」を生活の中に取り入れることを提言しています。

マインドフルネスは、「今この瞬間に、価値判断することなく、注意を向ける」というもので、集中力、生産性やコミュニケーション能力の向上、ストレスの軽減といった効能から、多くの企業に取り入れられているそうです。

ここでは、マインドフルネスを実践するために大変重要な、2種類の心理的アプローチを御紹介します。

ひとつ目は「理入」で、自分の考え方のクセに気づき、雑念を手放し、目の前にある事実をありのままに見つめるアプローチです。

例:「いつも自分はこういうときにカーッとなるな」と、自分自身を振り返る。

ふたつ目は「行入」で、実践、行動から今この瞬間に集中するアプローチです。

例:呼吸を整える、歩く感覚に集中するなどのアクションを行う。

これらの行為をバランスよく取り入れることにより、よけいなストレスを取り払い、脳をクリアにできるようになります。

ほかにも、脳を疲れさせない休息の習慣や集中力が劇的にアップする雑念を消し去る仕事術、人間関係を円滑にするためのコツなど、脳科学や禅の観点に基づいた職場や日常でも簡単にできるストレス管理の37のテクニックが紹介されています。

「ストレスはどんな立場の人でも決して避けることのできないものですが、工夫次第、対処次第でマイナスではなく、「成長の糧」というプラスのものに変えていくことができます。」と川野氏は述べています。

仕事にストレスはつきものです。この本を読んで上手にストレス管理をしませんか?

公開日:2021年02月16日

『できるビジネスマンは日本酒を飲む 外国人の心をつかむ最強ツール「SAKE」活用術』中條 一夫/著 時事通信社

『できるビジネスマンは日本酒を飲む 外国人の心をつかむ最強ツール「SAKE」活用術』中條 一夫/著 時事通信社

今、海外で日本酒への関心が高まるなか、この本は、国際ビジネスの場で日本酒を人脈形成、情報収集、プレゼン、意見交換などのツールとして活用することを提案しています。

著者は、海外駐在や海外出張で外国人に日本酒を勧める機会が数多くありました。現在は、国際きき酒師(日本酒を外国語で適切・的確に案内する、日本酒の提供・販売スペシャリスト)の資格を持っています。本の中では、日本酒の基礎知識とともに、自身の体験談を交えて外国人に日本酒を勧めるときの心構えや実践テクニックを紹介しています。

特におすすめしたいのは、「国際ビジネス目線で日本酒を選ぶ」の章です。日本酒選びに困った際に「何を選ぶ」ではなく「どうやって選ぶか」を、7つの選び方「目で選ぶ(瓶やラベルのデザイン)」、「耳で選ぶ(評判)」、「頭で選ぶ(ラベルの記述内容)」、「舌で選ぶ(試飲、過去の記憶)」、「懐で選ぶ(価格)」、「心で選ぶ(ストーリー)」、「足で選ぶ(地元の酒造、訪問した酒蔵)」で説明しています。

また、日本酒の風味を説明することが苦手でも、地元の銘柄は無敵で強力なストーリーを紹介することができるので、その中から、おすすめの酒を決めておくと便利だそうです。これらのアドバイスは、だれかのために日本酒を選ぶときに、きっと役立つでしょう。

日本酒について語れることは、そこから会話がふくらみ、ひいてはビジネスチャンスにつながり、ネットワークが広がっていっていきます。

まずは地元の酒造、酒蔵のストーリーを知ることで、人脈やビジネスを広げることができるかもしれません。

公開日:2021年01月15日

『9割捨てて10倍伝わる「要約力」』山口 拓朗/著 日本実業出版社

『9割捨てて10倍伝わる「要約力」』山口 拓朗/著 日本実業出版社

この本は、伝える力【話す・書く】研究所所長の山口拓朗氏が、ビジネスで重要となる要約力のメリットと強化方法を、「話す」ことに焦点を当て解説しています。

要約力とは、「情報のポイントをつかみ、場面に応じて簡潔かつ論理的にアウトプットする能力」で、このスキルにより仕事の生産性が高まるだけでなく人生を変えられると言います。

要約の強化方法は「3つのステップ」。まず、必要十分な情報収集、次に情報のグループ分けや優先順位をつける情報整理、最後は相手が望む情報を伝わりやすく話す情報伝達です。これらが「課長に出張報告」「お客様のクレーム対応」などのシーンを挙げて説明され、大変分かりやすくなっています。

著者は、対人コミュニケーションにおいて、相手の考えや意見、要望、さらには性格などの情報を瞬時に読み取るときも要約力が必要だと述べています。

日々、さまざまな情報が行き交っています。その情報をどう伝えていくか、仕事やプライベートでのコミュニケーションに要約力を役立ててみませんか。

公開日:2020年12月17日

『オフィスの業務改善100の方法』 松井 順一/著 佐久間 陽子/著 日本能率協会マネジメントセンター

『オフィスの業務改善100の方法』 松井 順一/著 佐久間 陽子/著 日本能率協会マネジメントセンター

働き方改革、新型コロナによる在宅勤務の浸透など、今までの仕事の仕方や管理方法に対する考え方が根本から変わりつつある中、日々の業務を漫然と慣習どおりに進めてはいませんか。これまで常識と思っていた業務の進め方や職場のルールを見直してみると、より効率化や負担軽減ができるかもしれません。

職場の業務改善をする場合、何をどうしたら良いのでしょうか。この本は、いかに早く正確に仕事を処理するかという方法を考える前に、まずは、仕事の意味や価値を考え、この仕事の価値は何か、自分の役割は何かを見つめ直し、それを実現する手段を考えていくことが大事だと述べています。そして、業務改善とは仕事のムダを追求することだと定義し、副題に「ミスをなくし、仕事を見える化する方法」とあるとおり、会議、報告、時間管理、業務手順、チームマネジメントのムダを無くす考え方を示したうえで、すぐに使える多数のツールを、図でわかりやすく紹介しています。

例えば、第1章 日常業務の仕事の改善では、習慣化している仕事の見通し方とスピード化のための改善手法を示しています。目的を明確にしムダな作業をやめることで、仕事の生産性が向上し、より重要な仕事に時間や人員が投入できます。また、第5章 やる気が起きる気持ちへの改善では、やる気が起きないことがミス発生の要因のひとつととらえ、やる気を引き出すための気持ちの改善方法を示しています。自分の興味や関心、仕事を通じて得たいものを明確にすることで前向きな気持ちが引き出せるようになります。

業務改善のツール集として活用できるとともに、仕事や自分自身の働き方を見つめ直すきっかけとなる一冊です。

公開日:2020年11月15日

『仕掛学』 松村 真宏/著 東洋経済新報社

『仕掛学』 松村 真宏/著 東洋経済新報社

「何度でもゴミを捨てたくなるゴミ箱」が公園の美化に、「つい昇り降りしたくなる階段」が運動不足の解消につながる――。

この本に出てくる仕掛けは、ドッキリやマジックなど、一般的に仕掛けという言葉からイメージされるものではありません。

著者の松村真宏氏は、仕掛けとは、「見えているのに見ていない聞こえているのに聞いていない生活空間の魅力に気付かせるための仕組み」であり、その特徴は、「無理やり行動を変えさせようとするのではなく、つい行動を変えたくなるように仕向けるもの」「行動を変えるきっかけになるもの」「行動の意識を変え、結果的に問題を解決するもの」「つい引き込まれてしまうもの」だと説明します。

「仕掛学」は、著者が着想し研究を始めた学問です。本書はその研究成果を、仕掛けの基本、仕組み、発想法に分け、事例を挙げて一般の人にもわかりやすくまとめています。

効果が持続する仕掛けをゼロから作り出すことは難しいかもしれませんが、仕掛けが働く理論を知り、事例を参考にすることで、新たなアイデアを生み出し、成果が出ない仕掛けを見直すことができるのではと思わせる一冊です。

公開日:2020年10月15日

『博報堂スピーチライターが教える短くても伝わる文章のコツ』 ひきた よしあき/著 かんき出版

『博報堂スピーチライターが教える短くても伝わる文章のコツ』 ひきた よしあき/著 かんき出版

文章を書くとき、読み手に伝えようとすると長文になって伝わりにくい文章になってしまう、短くまとめた結果つまらない文章になってしまうと悩んだことはありませんか。

著者ひきたよしあき氏は「私たちが目指したいのは、「短くなっても、面白い。つい読んでみたくなる、人に話したくなるような文章」です。」と述べています。

ひきた氏は博報堂に入社後、CMプランナー、クリエイティブディレクターとして、数々のCMを手がけ、 現在は政治、行政、大手企業などのスピーチライターとして活躍しています。

本書は、ひきた氏が実践して役に立った、これで文章が変わったというノウハウが満載です。

本や資料を要約文にまとめる基本的な方法や、短くても伝わる文章の組み立て方、読みやすく相手に興味を持たせる文章のコツ、企画書やメール、SNSなどケース別に相手の心を動かす文章の書き方と心得などが丁寧に解説されています。

第4章「スピーチライター流文章力を磨くトレーニング」ではひきた氏が実践しているトレーニングが紹介されています。要約力をつけるための「メモ力をつける」「道を教える力をつける」トレーニングや、文章をよりよくするために「自分専用の名文ノートをつくる」などはすぐに取り組めそうです。

ビジネスシーンで文章を書く機会は多いものです。

この本を読んで短くても伝わる、そして読み手に「面白い!」と思わせる文章を書いてみませんか。