公開日:2024年01月16日

『やりたいことがある人は未来食堂に来てください』小林 せかい/著 祥伝社

『やりたいことがある人は未来食堂に来てください』小林 せかい/著 祥伝社

未来食堂は、東京の神保町にあるカウンター12席の定食屋で、著者の小林せかい氏が一人で切り盛りしています。

日替わり定食1種類だけを提供し、夜以降は客が「冷蔵庫の在庫リスト」を見て選んだ2種類の食材と調理方法で作ったおかずも出す。1度来店した人なら誰でも50分お店を手伝うと1食分無料になる、飲み物は持ち込み自由だがお店に半分寄付する、月次決算、事業計画も公開する、など今までの飲食店にはないシステムで注目を浴びました。

このシステムは「誰もが受け入れられ、誰もがふさわしい場所」を作るという理念のもと、元ITエンジニアである著者が、理系的・エンジニア的思考から発案したものです。

本書は、『未来食堂ができるまで』(小学館)、『ただめしを食べさせる食堂が今日も黒字の理由』(太田出版)に続く3作目です。

著者のこれまでの経験から、飲食店に限らず「何かを始めたい方へ伝えたいこと」に焦点を当て、「考え方」「やり方」「続け方」「伝え方」「人を動かす瞬間」について具体的に説明しています。また、「注目を集めた時に気を付けたいこと」についても述べています。

何かを始めたいと思っている方や、1歩を踏み出せずに悩んでいる方に、参考になるメッセージが詰まっている本です。

公開日:2023年12月15日

『道をひらく』松下 幸之助/著 PHP研究所

『道をひらく』松下 幸之助/著 PHP研究所

毎年、数多くのビジネス書が出版されますが、数年経つと絶版となってしまうケースが多い中で、ロングセラーになる本が存在します。1968年に出版され、累計発行部数が550万部を超えているこの本もその1冊です。

著者は、大正・昭和期の実業家、松下電器産業株式会社(現在のパナソニック)の創立者であり、「経営の神様」と評された松下幸之助氏。

本書は、1946年に著者が設立したPHP研究所の機関誌として発行された「PHP」の裏表紙の連載の短文の中から選んだ121編をまとめたものです。

自分には自分だけに与えられた道があり、たとえどのような道であろうとも自分の道を休まずに歩み続けることの大切さを説いた冒頭の「道」を始め、仕事や人生について、著者の思いが綴られています。

現在の社会事情等に合わない部分もありながら、時代や世代を超え、決して色あせることなく今もなお読み継がれているのは、著者の人生観から紡がれる言葉の一つ一つが読み手の心に届くからでしょう。ロングセラーとなる本の魅力を感じてみませんか。

公開日:2023年11月15日

『土と人と種をつなぐ広島』花井 綾美/著 一般社団法人むすぶ広島 ザメディアジョン(発売)

『土と人と種をつなぐ広島』花井 綾美/著 一般社団法人むすぶ広島 ザメディアジョン(発売)

広島の伝統野菜で、思い浮かぶ野菜はありますか?

伝統野菜とは、主に日本各地で古くから栽培されてきた地方野菜のことを言うそうです。

その種類は、広島菜をはじめ、広島おくら、祇園パセリ、矢賀ちしゃ、なかすじ春菊、笹木三月子大根(ささきさんがつこだいこん)などがあり、著者の花井綾美氏は「広島のおたから野菜」と呼んでいます。

この本は、広島の農業の現場と消費者をつなぐ活動をするために一般社団法人「むすぶ広島」を設立した著者が、伝統野菜の生産現場を取材し、栽培の歴史、野菜の特徴、生産者の思いや工夫、調理法などを紹介しています。

代表的な日本三大漬け菜として知られる「広島菜」は、安佐南区川内地区の農家が育て種を継いでいます。都市化で農地が減り、農家の高齢化が進む中で伝統を受け継ごうと、若い農家のグループが2015年に活動を始めました。この「川内若農家の会」のメンバーへのインタビューでは、広島菜を受け継ぎどう次世代へつなげていくか、様々なアイデアや取組を話されています。

他にも、安佐南区祇園地区で栽培されている「祇園パセリ」をその名と伝統の品質を守るために名称の商標登録をしたり、呉市広地区で約50年前まで栽培されていた「広甘藍(ひろかんらん)」を地域の活性化を図るために復活させ、ブランド化に着手するなどの例が紹介されています。

食の豊かさを支える農業の大切さに気づく1冊です。

公開日:2023年10月15日

『 実践 自分で調べる技術』宮内泰介/著 上田昌文/著 岩波書店

『 実践 自分で調べる技術』宮内泰介/著 上田昌文/著 岩波書店

私たちの身の回りにはたくさんの情報があふれています。インターネット上にはフェイクニュースなど真偽の判断が難しい情報が多数存在し、テレビの情報番組では同じテーマでも解説者の立場によって内容が異なることがあります。このような社会で自分自身が納得できる判断をするために、正確な情報を調べるにはどうしたらよいのでしょうか。

本書は、専門家ではない「市民による調査」を想定し、1.調べるときの基礎である文献・資料調査、2.現場で見聞きして実態を探るフィールドワーク、3.統計学や疫学の考え方を用いたリスク調査、4.収集した情報の整理からアウトプットの順に「ちゃんと調べる」道筋を解説しています。この中では、データベースの使い方、統計の探し方、聞き取りの方法やメモの取り方などの技術が具体例を交えて分かりやすく紹介されています。また、各テーマの解説の後に練習問題があり、学んだことをすぐ実践することでより理解を深めることができます。

仕事に必要な情報を収集する、商品のプレゼンテーション資料を作成するなど色々な「調べる」場面において、この本が確かな情報を手に入れる助けになるでしょう。

公開日:2023年09月15日

『"捨てるもの"からビジネスをつくる』山上 浩明/著 あさ出版

『"捨てるもの"からビジネスをつくる』山上 浩明/著 あさ出版

著者が代表取締役を務める「山翠舎」は、古木(古材)を使った建築物の設計と施工、古民家の買い取りと再生、飲食店開業支援事業などを主に手掛ける、従業員数25人の企業です。

古民家は地方に残っている貴重な財産であるという考えのもと、「捨てるものに価値を見出し高め、再定義して再び世に送り出す=アップサイクル」と、「人を巻き込み、地域を巻き込み、経済を循環させる=サーキュラー(循環)」をビジネスの柱にしました。その中でも「古民家・古木サーキュラエコノミー」と名付けた取り組みは評価され、2020年度のグッドデザイン賞を受賞しました。

本書では、自社の強みを生かし地域に良い循環をつくっていくことの重要性、地方都市だからこそメディアや行政の注目度が高いなどビジネスに有利な点などが書かれています。また、ビジネスの拡大・循環を加速させるために人を巻き込んだ様々な事例も紹介されています。

地域に求められる企業のあり方を考えるうえで、町づくりへの貢献やサステナブルなビジネスに関心のある方におすすめです。

公開日:2023年08月17日

『仕事にしばられない生き方』ヤマザキマリ/著 小学館

『仕事にしばられない生き方』ヤマザキマリ/著 小学館

映画にもなった漫画『テルマエ・ロマエ』の作者、ヤマザキマリさんが、自身の体験を基に、自身が漫画に描いた古代ローマ人プリニウスや、スティーブ・ジョブズの生き方にも触れながら、仕事やお金の向き合い方を語った本です。

40代前半で「テルマエ・ロマエ」が大ヒットするまでに、彼女が就いた仕事は漫画家だけではありません。17歳で留学したイタリアなど海外、また日本で文字どおり生きるために働くしかないという生活の中で、様々な仕事を経験し、本人曰く「10足のわらじ」を試したこともあるというほどだそうです。

漫画家としての成功を手に入れた後も、昼も夜もなく仕事に没頭することによる過労、またパートナーとの関係悪化や出版社への不信感など、心身ともにままならない状況に陥ったなか、どうやってこれらを乗り越えていったのか。

お金を稼ぐことの大変さや仕事の奴隷となることの怖さを知るヤマザキさんは、「こだわっていたものを思い切って手放してみると、それまで見えていなかったもの、見ようとしていなかったものが見えてくる。」また、「大きなものに飲み込まれてしまいそうな時は、あらゆる電源をいったんオフにすることをお勧め」すると述べています。

仕事に疲れているとき、何のために働いているのかと疑問に思うときなどに、ぜひ手に取ってみてください。

公開日:2023年07月15日

『水道を救え』加藤 崇/著 新潮社

『水道を救え』加藤 崇/著 新潮社

「蛇口をひねっても水が出ない――。」水道普及率98%を超えていると言われる日本で、近い将来そのような事態に陥ると聞いてもすぐには信じられないかもしれません。

日本の水道は、すでに耐用年数を超えている水道管が多く存在するにも関わらず、更新が老朽化に追いついておらず、今、崩壊の危機にあると著者の加藤崇氏は指摘します。

全国に張り巡らされている水道管の更新を、優先順位を誤らずに効率的に進めていくにはどうすればよいか。著者はこの問題を解決するために、AIを使って、水道管の素材だけでなく、形状や埋まっている土壌、その地域の天候などの情報を基に老朽化による破損時期を予測することで、交換すべき水道管を見極めるソフトウェアを開発し、アメリカで水道ビジネスに参入します。そして、「水道の救世主」となるべく日本やイギリスなど世界に事業を拡げていきます。

ロボット技術系のベンチャーを起業し、米グーグルに売却をした実績を持つ著者は、「新しいテクノロジーは、古い産業で活用されてこそその真価を発揮する」と述べます。私たちの身の回りに当たり前のようにあるものに関心を寄せることが、新たなビジネスチャンスにつながっていくことを感じさせる1冊です。

公開日:2023年06月15日

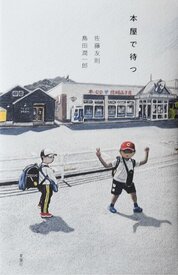

『本屋で待つ』佐藤 友則/著 島田 潤一郎/著 夏葉社

『本屋で待つ』佐藤 友則/著 島田 潤一郎/著 夏葉社

広島県庄原市にあって、全国から注目されている書店「ウィー東城店」を営む佐藤友則氏が共著で出版した本です。

佐藤氏は父親が始めた店を引継ぐために、まず他書店で修業。お客さんひとりひとりの姿がすべて勉強になること、また、従業員はどうすればいきいきするかなど、書店経営の基礎を一から学びます。2001年に引き継いだ当時、経営赤字や従業員との軋轢などによる評判の悪さなどを抱える中、地域からの信頼を得るために徹底したのが店頭での「ご用聞き」でした。さまざまな声をヒントに、年賀状の宛名印刷サービスや美容室など、みんなの「困りごと」からはじめた複合化の取り組みによって経営を立て直します。そして地域の人々が様々な相談を持ち込む、信頼される場所となっていきます。

また、不登校や引きこもりがちなど社会になじめない若者との出会いから、彼らをアルバイトとして雇い見守りながら共に成長し粘り強く支えていきます。その秘訣は本のタイトルにある「待つ」ということだそうです。

町の人に寄り添いたいという強い思いを持ち、悩みながら様々なチャレンジを試みてきた書店のストーリーを、ぜひ手に取って読んでみてください。

公開日:2023年05月16日

『いま世界の哲学者が考えていること』岡本 裕一朗/著 ダイヤモンド社

『いま世界の哲学者が考えていること』岡本 裕一朗/著 ダイヤモンド社

哲学と聞いて、「人生とは何ぞや?」といった問いを考えたり、著名な哲学者の説を研究したりする「儲からない」「役に立たない」学問というイメージを持つ人が多いのではないでしょうか。しかし、近年、ビジネスの世界で哲学的思考が注目されています。

本書では、21世紀の哲学者が何を考えているのかについて、6つのテーマで紹介されています。「IT革命は、私たちに何をもたらすか?」「私たちを取り巻く環境は、どうなっているか?」などのテーマは、今私たちが社会で直面している出来事そのものです。

「第3章第2節 クローン人間は私たちと同等の権利をもつだろうか」では、クローン人間の禁止に疑問を呈する科学者、生命倫理学者と、人間に対する遺伝子操作などを規制すべきとする哲学者の主張が紹介されています。この中でどちらかの主張が支持されているわけではありません。著者は「賛成するにしろ反対するにしろ、私たちに到来している現実はしっかりと見ておく必要」があると述べています。

他の章でも、資本主義が生む格差や宗教対立などの問題に対して異なる見方が提示されており、自分で考える機会を与えてくれます。

従来の常識が通用しなくっている今日にこそ、物事の根本に戻って考える哲学的思考が重要になるのでしょう。テーマごとにブックガイドも付いているので、この本をきっかけにいろいろな哲学者の思考に触れることで、新たな視点が得られるかもしれません。

公開日:2023年04月15日

『メモ活』上阪 徹/著 Gakken

『メモ活』上阪 徹/著 Gakken

「人の脳は忘れるようにできている。忘れることを前提」に「とにかくなんでもメモに残すこと」を著者は勧めます。

メモはうっかり防止だけでなく、メモにして書き出すと頭の中が整理できるという効果があり、さらにやらないといけないことを覚えておく必要がなくなるため、気持ちにゆとりが生まれるという効能が大きいそうです。

ここでは、2つのタイプのメモを紹介します。

1つ目は「仕事系のノート」へのメモです。A4サイズのノートに、会議、商談など仕事中や会食のときなどに見たこと、聞いたこと、感じたことを書き込みます。このノートは自分の仕事の履歴になり、追記したり、見返したりすることで仕事力の向上にもなり、今の仕事に役立つことがあります。

2つ目は「スケジュール帳」へのメモです。ポイントは同じくA4サイズのノートを使い、スケジュールを1時間単位で組むこと、あわせて実際にかかった時間を記入しておくこと、デスクの時間もスケジュールに組み込むことです。そうすると、やるべきすべての予定が見え、自分で時間のコントロールをすることが出来るようになります。

新年度になりました。新しい仕事が始まった方も多いのではないでしょうか。お気に入りのA4サイズのノートを1冊用意して、「メモ活」を始めてみませんか。